牡蠣の“養殖”へ、独自の手法で挑戦を続ける「恵比寿丸」(天草市)

代々、天草市有明町で定置網や底曳網漁業を営む漁師の家に生まれた原田奨(すすむ)さん。一旦、水産加工会社に就職するも、趣味で魚を獲り始めるとその楽しさに気付き、22歳で漁師に。しかし、漁業のスキルは上がっても、環境変化で資源が減り、漁獲量は減っていく現実に危機感を感じて「作る漁業」への転換を検討。そんな中で出会ったのが、「牡蠣を養殖する」ということでした。

冬に採れるマガキ。小ぶりでも旨味がギュッと詰まっているのが、恵比寿丸のカキの特徴です。夏には岩ガキも養殖しています。地元の海で天然採苗して養殖しているので、気候に合った強く美味しい牡蠣に育つのが魅力。海から上げて、大きさ別にカゴを分けて、また海に戻して…、と、何度か調整をしながら、高品質の牡蠣に仕上げていきます。

フジツボなどの殻への付着物は、手作業でひとつずつ削っていきます。「牡蠣の養殖の方法は、全て独学です。トライアンドエラーで、様々な方法を試しながら、自分だけの養殖法を確立しています。周辺では牡蠣を採る方法といえば、潮が引いたときに岩場などに自生している牡蠣を採る漁である『牡蠣打ち』が主流だったので、養殖を珍しげに見られましたが、年々出荷量も増えて少しずつ知名度も高まっています」と原田さん。その美味しさを求めて、県外の飲食店から指名を受けて出荷したり、ECサイトなどで舌の肥えた人々にも好評を博したりと、広がりを見せています。

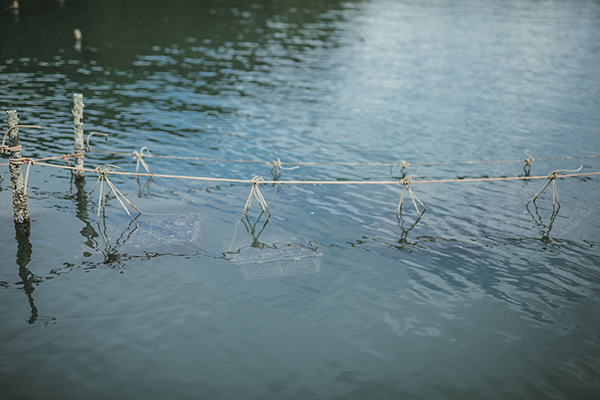

原田さんは、ケアが簡単で一度に多く養殖できる一般的な垂下方式ではなく、カゴの中で丁寧に育て、手間はかかるも品質にこだわる事ができる「シングルシード方式」という方法で育てています。養殖を行う干潟は内海である有明海に面しており、山から注ぎこむ豊かな栄養分に恵まれた場所。「たまに素潜りして海の環境を見ることもありますが、『本当に豊かな海だな』としみじみ感じます」と原田さん。ここで養殖を始めることによって、不思議と周辺に自生する牡蠣も増えたのだそう。牡蠣が育つ環境を守ることの大切さも実感しているそうです。