くまもと食・農ネットワーク会員や当サイトをご覧の皆様に、くまもと食・農ネットワーク運営委員の、日頃の地産地消に関する活動や考えをご紹介することで、皆様の更なる地産地消活動への一助にしていただくため、リレーコラムを掲載しています。

第89回目は、(有)ソルト・ファーム代表の小出 史さんです。

|

|

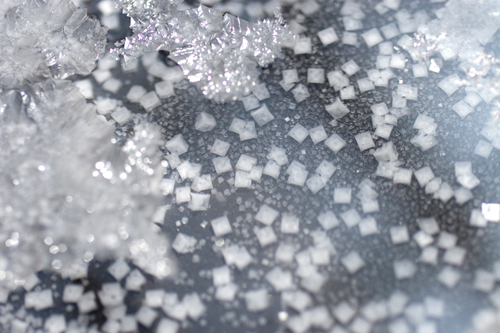

| 通詞島の釜炊き塩 | 美しい塩の結晶 |

「たかが塩、されど塩」 ~ひとふりの塩が熱中症を救う~

(有) ソルト・ファーム代表 小出史

「手塩にかける」「塩梅」「青菜に塩」「敵に塩を送る」など、「塩」にまつわることわざは多く、奥も深い。何と言っても「塩」は生きていく上で無くてはならないもの。

近年、何かと「悪モン」にされている塩だが、重病人への点滴は、平たく言うと「食塩水」であり、熱中症予防には水とともに欠かせない。体液の塩分濃度は生理食塩水と同じく0.85%なので、100ccの水に0.85g(1g弱と覚えておくと良い)の塩を入れると体液の塩分濃度と同じになる。ペットボトル500ccの水だと、だいたい5g弱の塩を入れて飲むと熱中症予防になると言われている。熱い夏、ダラダラ流す汗で、体内の塩分は失われていく。そこへ 水だけ飲んでも「青菜に塩」状態になり、体液は正常に保たれない。

今、世界中はリオデジャネイロオリンピックで熱くなっているが、時は1964年、東京オリンピックが開かれた時、選手村の食事を担当した故

村上 信夫さん(のちの帝国ホテル総料理長)が「ひとふりの塩」の大切さをテレビで熱く語っておられた。

まずくはないが、食が進まないと訴える選手たち、村上さんは、練習する選手たちの大粒の汗を見て、その理由に気づいた。村上さんは「もうひとふりの塩」で味付けした。すると、選手たちに食欲が戻ってきたという。体内の塩分が失われた選手たちにとって、少し多めの塩で味付けすることは、何よりのミネラル補給であり、食欲をそそるものであった。

豊かな海に恵まれた天草では、ここ数年、塩づくりが盛んになってきた。私が「塩」と出会った18年前は、五和町、通詞島のソルト・ファームと天草町の2ヶ所だけだったが、通詞島だけでも数ヶ所に増えた。塩にたづさわって初めて「塩づくり」が農業に似ていて、いかに天気と向き合う仕事であるか、海の環境を守る番人であるかがわかる。また、料理を生かすも殺すも「塩加減次第」だということも。

塩は、単に味付けするだけではなく、素材の味を引き立たせる脇役中の脇役である。

今年になって東京から熊本へ移住した友人が「熊本の食材」の豊かさに驚き、感動している。そんな熊本産の素晴らしい食材の味を更に引き出すのは、素材に寄り添って育った熊本産の「塩」ではないか思う。

「たかが塩」ならぬ「されど塩」!美味しかモンを

より美味しく食べたい食いしん坊の皆さん、大粒の汗を流している皆さん、天草の塩こそ

熊本の「熱い夏の応塩団」としてお試しあれ。